자기자본 4조원대 이상 대형 증권사 중 9곳 외환위기 전 설립

금융지주 등에 편입되며 생존…온라인 환경 적응·능력주의 등 독자적 무기로 살아남기도

1980년대 잘 나가던 동서증권·고려증권 등 외환위기 직격탄 맞고 역사 속으로

국내 첫 증권사가 등장한 것은 해방 직후인 1949년이었다. 현재는 교보증권으로 이름이 바뀐 ‘대한증권’이 한반도에 처음으로 등장한 증권사였다. 1970년대까지만 해도 ‘사채업자’ 수준으로 취급받았던 증권사들은 1970년대 후반부터 불어온 중동 건설 붐을 타고 기업의 반열에 오르게 됐다.

1980년대 들어서는 ‘삼저 호황(저금리·저환율·저유가)’ 효과로 증권업은 더욱 부상하는 계기를 맞았다. 이후 수많은 증권사들이 한국의 자본시장에 이름을 올리며 등장했고, 일부는 대형 증권사로 성장하며 주목받기도 했다.

성장을 거듭하던 한국 경제와 자본시장에 예기치 않은 ‘복병’이 나타났다. 바로 1998년 외환위기 사태다. IMF의 구제금융을 받으며 다수의 증권사들이 역사 속으로 사라졌다. 그 중에는 다섯 손가락 안에 꼽히던 대형 증권사들도 있었다.

하지만 외환위기의 혹독함 속에서도 살아남아 현재까지 명맥을 유지해온 증권사들도 적지 않다. 이들은 위기를 기회로 삼으며 체질 개선을 통해 새로운 자본시장에 적응했다.

◆IMF 속에서도 살아남은 증권사들…전통과 혁신 바탕으로 대형사로 성장

기업데이터연구소 CEO스코어(대표 김경준)에 따르면 1998년 외환위기 이전 설립됐으나 2023년 현재까지 흡수 합병 등을 포함해 정상 운영되고 있는 증권사는 총 25개사(흡수합병 시 1개사로 감안)다.

이 중 자기자본 4조원대 이상 대형 증권사는 △KB증권(1962년 ‘국일증권’으로 설립) △대신증권(1962년 ‘삼락증권’으로 설립) △NH투자증권(1969년 ‘한보증권’으로 설립) △미래에셋증권(1970년 ‘동양증권’으로 설립) △메리츠증권(1973년 ‘한일증권’으로 설립) △신한투자증권(1973년 ‘효성증권’으로 설립) △한국투자증권(1974년 ‘한국투자신탁’으로 설립) △하나증권(1977년 ‘대한투자신탁’으로 설립) △삼성증권(1982년 ‘한일투자금융’으로 설립) 등이다.

사실상 대다수의 대형사들이 외환위기 이전에 설립됐으나, 오히려 사세 확장의 계기로 삼은 것이다.

대형사로 발돋움한 증권사들 중 다수는 주요 금융지주 산하에 편입돼 계열사와의 시너지와 리테일 고객층 저변 확대 효과를 본 경우가 많았다.

일례로 KB증권은 1977년 현대그룹에 편입됐지만 2013년 그룹이 유동성 위기를 겪으며 2016년 KB금융지주에 매각됐다. KB증권은 KB금융 산하에서 금융사로서의 노하우를 바탕으로 은행 계열사와의 시너지 효과를 내며 5위권 증권사로 자리잡았다.

NH투자증권은 창립 이후 1983년 럭키금성그룹(현 LG그룹)을 거쳐 2004년 우리금융에 편입됐다. 이후 2014년 NH농협금융으로 또 다시 주인이 바뀌며 현재의 사명을 갖게 됐다. 우리금융과 농협금융이라는 금융지주 하에서 도약의 계기를 맞았다.

신한투자증권은 외환위기 전 모그룹인 쌍용그룹이 사실상 해체되면서 외국계 투자회사에 매각됐다 2002년 신한금융지주의 인수로 자기자본 5조원대 토종 증권사의 지위를 되찾았다. 하나증권은 2005년 민영화 이후 하나금융그룹의 자회사로 편입됐다.

주요 금융지주 산하는 아니지만 자체적인 전략으로 성장의 계기를 마련한 증권사도 있다.

미래에셋증권의 모체인 미래에셋투자자문은 1999년 인터넷 증권사인 ‘E*미래에셋증권’을 설립했다. 이후 온라인 금융의 부흥기를 거쳐 급성장한 미래에셋증권은 외환위기 이후 계열분리된 대우그룹 산하의 대우증권을 흡수합병하며 명실상부한 국내 톱 증권사로 발돋움했다.

IMF 이전까지 명실상부한 업계 1위 대우증권을 신생 증권사인 미래에셋이 합병한다는 이슈는 증권가에 적잖은 충격으로 다가왔다. 동시에 증권산업의 ‘대변혁’을 알리는 사건이기도 했다. 당시 대우증권은 모그룹인 대우의 자금조달 창구 역할을 해 왔지만, 외환위기로 그룹 자체가 부실화되면서 그 여파를 제대로 맞았다.

1973년 한일증권으로 설립된 메리츠증권은 2005년 한진그룹으로부터 분리되며 메리츠금융그룹 소속으로 출범했다. 메리츠증권은 해외 증권사의 ‘능력주의’ 기조를 토대로 부동산 투자, 기업금융 부문 등에서 발군의 실력을 보이며 주요 증권사로 빠른 성장을 이뤄냈다.

◆외환위기·업황 변화 이기지 못하고 역사 속으로 사라진 증권사들도

1998년 증권사 객장에 쪼그려 앉아 시세판을 보는 투자자. 1997년 IMF 사태는 많은 개미투자자를 울렸다. <사진=연합뉴스>

반면 외환위기라는 예기치 못한 리스크를 피하지 못하고 영원히 사라져버린 증권사들도 적지 않다. 특히 사라진 증권사들 중에는 업계 최상위권으로 손꼽히던 증권사들도 적지 않아 투자자들의 안타까움을 자아냈다.

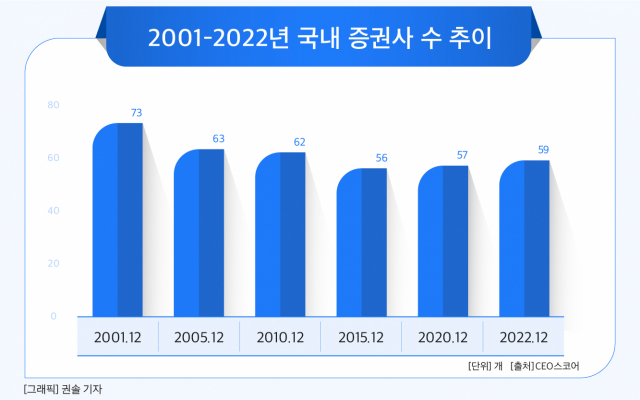

CEO스코어에 따르면 지난 1997년 이후 감사보고서를 1번 이상 제출한 63개의 증권사 중 현재 존재하지 않는 증권사는 19곳에 달한다.

감사보고서 미제출 증권사까지 포함하면 2001년 기준으로 해도 73곳에서 2022년 59개로 14개(19.2%↓)나 줄었다.

외환위기 이후 국내 금융시장이 해외에 개방되면서 수많은 외국계 금융사들이 유입됨과 동시에 온라인 증권사의 부상, 경쟁 격화로 증권사들은 도전에 직면하게 됐다. 그룹사 혹은 금융지주 등에 인수되거나, 아니면 달라진 환경에 빠르게 적응해야 했다.

외환위기 전후로 문을 닫은 주요 증권사 중에는 △동서증권(1953년 설립, 1998년 부도) △장은증권(1954년 설립, 1998년 영업정지) △고려증권(1959년 설립, 1998년 해체) △한남증권(1989년 설립, 1998년 영업정지) △건설증권(1959년 설립, 2003년 자진청산) 등이 있다.

동서증권은 1953년 ‘동양증권’이라는 명칭으로 창립 후 1986년 극동건설에 인수된 후 증시 호황을 타고 그룹 내 주요 계열사로 성장했다. IMF 전까지만 해도 대우증권에 이어 1·2위를 다투는 주요 증권사로 꼽힐 정도였다. 이에 국내뿐 아니라 유럽을 포함한 해외까지 진출하며 세를 떨쳤다. 하지만 지나치게 빠른 성장이 독이 됐다. 과잉투자의 후유증을 이기지 못하고 1990년대 후반부터 시작된 경영 악화로 대규모 명예퇴직을 감행했음에도 불구, 1998년 부도 처리됐다.

1959년 ‘새한증권’이라는 명칭으로 설립된 고려증권은 1978년 고려통상에 인수되면서 고려증권으로 사명이 변경됐다. 당시 프로 배구단을 운영하며 대중적으로도 이름이 널리 알려졌던 고려증권은 업계 순위 10위권에 들 정도로 성장했다. 1986년 국내 기업 중 첫 일본 도쿄 지점을 낼 정도로 과감한 해외진출을 단행하기도 했다. 하지만 1997년 외환위기로 사세가 악화되면서 부도를 맞았다.

1954년 탄생한 장은증권은 장기신용은행 자회사였으나 1998년 외환위기 여파로 모기업이 영업정지를 결의했다. 당시 모기업의 출자까지 당국의 저지로 무산되면서 부활의 기회를 얻지 못했다.

외환위기 후 곧바로 불어 닥친 업황의 변화에 적응하지 못해 사라진 증권사들도 있다.

건설증권은 1959년 설립 후 43년간 중소형 증권사로 이름을 알리며 운영됐지만, 2000년대 들어 불어닥친 온라인 증권사들의 부상과 함께 증권사 간 경쟁이 치열해지며 매각처조차 찾지 못해 결국 2003년 문을 닫았다.

1990년대 주요 증권사에 재직했던 한 인사는 “호황기에 과잉투자를 하거나 전략상 오류를 저지르면서 결정적 순간에 운명을 갈랐다고 평가한다”며 “평소 사업에 본질인 리스크 관리에 충실하고 과잉투자를 자제해야 위기적 상황에서 생존이 가능했다. 또 1990년대에는 모그룹의 부실화가 계열 증권사로 전이되는 경우도 있었다”고 전했다.

[CEO스코어데일리 / 박예슬 기자 / ruthy@ceoscore.co.kr]

![[중견차 3사3색 돌파구] ②르노코리아, ‘르노 DNA’로 새출발…신차 공세 ‘시동’](https://www.ceoscoredaily.com/photos/2024/04/30/2024043016323768783_m.jpg)

![[중견차 3사3색 돌파구] ①한국GM, 쉐보레·캐딜락·GMC ‘멀티 브랜드 전략’ 가속](https://www.ceoscoredaily.com/photos/2024/04/29/2024042917410481170_m.jpg)

![[현장을 가다] 아모레뷰티파크에서 탄생 100주년 서성환 선대회장의 '동백나무 정신'을 만나다](https://www.ceoscoredaily.com/photos/2024/03/22/2024032213414139276_m.jpg)

![[그래픽] 신한금융 디지털 재무적 기여도](https://www.ceoscoredaily.com/photos/2024/05/02/2024050210000591039_m.jpg)

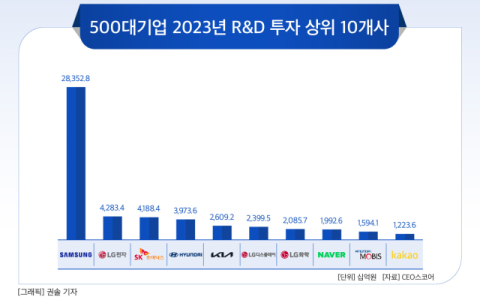

![[24-03호]_500대기업 R&D 투자 현황](https://www.ceoscoredaily.com/photos/2024/04/17/2024041718513086340_m.jpg)

![[이달의 주식부호] 홍라희 여사 2위 탈환…곽동신 한미반도체 부회장 6위로 2계단↑](https://www.ceoscoredaily.com/photos/2024/04/03/2024040314314813956_m.jpg)

![[그래픽] 그레이트 컴퍼니 우수기업 리스트](https://www.ceoscoredaily.com/photos/2023/08/24/2023082410452781615_m.jpg)

댓글

[ 300자 이내 / 현재: 0자 ]

현재 총 0개의 댓글이 있습니다.